イベント報告

令和7年度(2025年4月~2026年3月)

1/24(土) 令和7年度調査報告会

当館では川上村や流域にかかわる課題解決につながるよう調査・研究を続けており、今年度は吉野川源流に生息するカジカや外来イワナ、民俗資料のデジタルアーカイブ化、里山の保全、山の神神事についてご協力いただいた先生方よりご報告いただきました。これらの課題を受け、源流人会会員様をはじめ多くの仲間に関わっていただく解決への活動メニューを考えています。村民の皆様をはじめ、多様な方々が交流し、資源の価値や保全の緊急度を共有できる大変貴重な機会となりました。受け継がれてきた歴史や身近な物事の変化などお持ちの情報を当館へお寄せいただければ、今後の調査・研究に活かしたいと思います。

●概要

●吉野川源流域におけるカジカ大卵型の生息状況

●川上村、水源地の森で確認された外来イワナの現状について

●地域文化遺産の保護を目指した3Dデータの構築手法と現状報告

●葛城・金剛山麓における里山保全の取り組み

●「山の神」神事に関する研究

1/7(水) 山の神

今年度3回目の「山の神」のお祀り。参加者は初めての方1名様でしたが、川上村の山の神の信仰について、深くお話ができて、これからも守っていこうとする仲間ができました。ご参加いただき、ありがとうございました。

11/30(日) 源流学の森づくり

「吉野林業の現場で体験する持続可能な森づくり」を7名の参加者のみなさんと考えていきました。日本最古の人工造林型林業「吉野林業」を引き継ぐ2名の林業家が講師で、木と木のわずかなすき間に伐倒するのを見て、参加者は驚きの声を上げ、技を引き継ぐ大切さを学びました。午後からは天然林伐採放置された現場や、水源地の森でのシカ個体数による森林の問題を学ぶため「移動式防鹿柵」を見学しました。「森林の大切さを知り、持続可能性について考えていくことができたので行動していきたい」などの感想を頂きました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

11/7(金) 山の神

今年度2回目の「山の神」のお祀り。8名の方に参加いただきました。源流人会のみなさんからは、お供え物もいただき、山の神様も大変喜んでくださったと思います。オプションで午後からは、ご希望の方と「山の神」を研究される京都大学のみなさんに同行して、他の地区の「山の神」を見学。地域でこの伝統を引く継ぐことの大切さ、難しさを考える良い機会になりました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

9/27(土) 源流のつどい「外来種駆除ボラティア」

白屋地区で生態系保全上、問題となっている外来種植物の駆除を実施しました。源流人会のボランティアさん9人と川上村で活動している学生グループ木匠塾さんから17名が加わり、特定外来生物指定のナルトサワギク、生態系被害防止生物指定のニワウルシ、アメリカオニアザミの生態などを学びながら駆除しました。初めての方には駆除に使ったナタガマ、クワなどの道具の使い方やコツもベテランの源流人会会員さんとともにお伝えし、休憩中にはお互い話もはずんで、良い交流の場ともなりました。作業前、作業後の写真を見比べ、参加者のみなさんは達成感を得ていただいたようです。まだまだ、生態系の保全は道半ばですが、このような機会をきっかけに課題を解決できるようにみなさんと引き続き頑張っていきたいと思います。ご参加のみなさま、ありがとうございました。

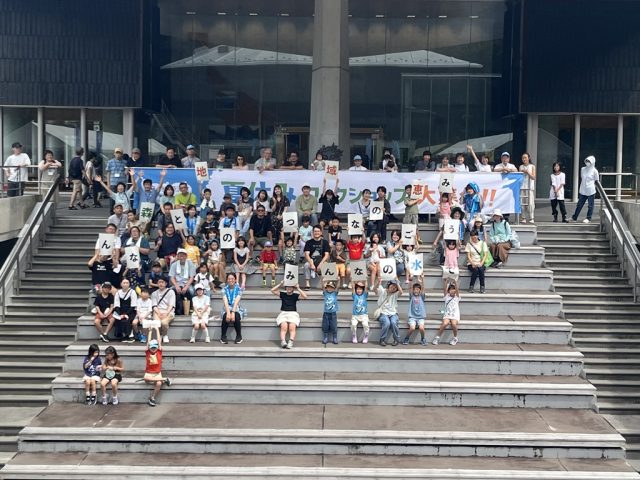

8/11(祝) 夏休みワークショップ大集合!!

自由研究や工作の宿題に困っている。そんな声をきっかけに始まった夏休みワークショップ、今年は「みんなの森とみんなの水でつなごう地域の恵み」をテーマに、トヨタソーシャルフェスも同日開催しました。森と水と地域の恵みでつながる仲間から来場者へと輪が広がり、地域の価値を学びや遊びの中で共有することができたとても楽しい一日になりました。ご参加いただき誠にありがとうございました。また、下流にはいつもきれいな水を流すためごみの分別回収にご協力いただいた皆様にも感謝申し上げます。

6/29(日) 吉野川紀の川しらべ隊「川上村の環境をしらべよう」

コケをしらべると空気のきれいさが分かります。当然きれいな空気と水がたくさんある川上村で、どのようにしらべたらわかるのかを学びました。14名の方にお集まりいただき楽しくワイワイと実施しました。まずは、「コケについて」や「ルーペの見方」など、観察ポイントを学び、周辺に生育するコケを観察しました。観察できたコケ植物は13種類と少な目でしたが、じっくりと観察して、特徴や気づいたことを記録用紙に記入して、しっかりと覚えていきました。小学生の調査員にはアシスタントをしてもらい、コケ以外にもたくさんの生き物を持ってきて、川上村の自然の豊かさをみなさんに伝えてくれていました。大気環境が少しでも悪くなると生育できなくなる準絶滅危惧種のカビゴケやキヨスミイトゴケなどを見つけて、川上村の水や空気がとても美しいこと、それらが作るすばらしい景色があることを共有できました。引き続き、身の回りの自然にも関心を寄せていただければと思います。ご参加のみなさま、ありがとうございました。

| 観察できたコケ植物 | |

| 蘚類 | チヂミバコブゴケ ホソバオキナゴケ ヒノキゴケ コツボゴケ コバノチョウチンゴケ チャボヒラゴケ スズゴケ キヨスミイトゴケ トヤマシノブゴケ エダツヤゴケ ハイゴケ |

| 苔類 | ヒメミノリゴケ カビゴケ フタバネゼニゴケ オオジャゴケ ケゼニゴケ |

6/7(土) 山の神

「吉野川源流-水源地の森」の入口に鎮座する三之公「山の神」のお祀りを執り行い、12名の方にご見学いただきました。なんと、この日の見学をお申込みいただいたのは全員が源流人会の会員さんでした。村民の方には、お住いの山の神の話などの興味深いことも伺いました。はじめての方、常連の方が半々でしたが、見学の後はみなさんあっという間に仲良くなり、終了後も楽しくお話会が続きました。山の神さまは、こんなご縁で集まったみなさんが、仲良くつながったことを大変喜んでいただいたと思います。次回は11月7日です。ぜひ、日本遺産の構成要素ともなっている「山の神の信仰」を体感してください。

※しきたりで、山の神の日には山に入ることはできません。

5/24(土) 源流のつどい「未来への風景づくり見本園草刈ボランティア」

大滝ダム建設で全戸移転となった集落、白屋地区で総勢14名のボランティアさんに景観・環境保全のため草刈り、外来種駆除などの作業を行っていただきました。あいにくの天候で午前中で作業は終了し、午後からは森と水の源流館で展示解説を行って、川上村の環境保全への取り組み、昔の人の工夫などのお話をした後、午後実施するはずだった外来種駆除や地域の人がくらしていたころの白屋の様子について話し合いました。ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

5/17(土) 吉野川紀の川しらべ隊「川上村で生きものをしらべよう」

生物多様性なら戦略連携プログラムとして生きものの観察会を開催しました。日本野鳥の会奈良支部から3名の先生、奈良昆虫談話会から2名の先生にお越しいただき、30名の参加者様とともに川上村東川を歩き、鳥や昆虫を観察することで「人のくらしとともにある生物多様性」をしらべました。あいにくの天候で傘をさしながらの観察会になりましたが、ツツドリの「ポポッ、ポポッ、ポポ…」という鳴き声や、「ホーホケキョ」でおなじみのウグイスの鳴き声が聞こえる中、雨の止み間をねらって花に集まるハチや、雨のかからない地面につくられたアリジゴク、樹木で生活する昆虫などを観察し、鳥類15種、昆虫39種、その他の生きもの11種を見つけることができました。

| 観察できた生きもの | |

| 昆虫類 | ケシキスイの仲間 スズメバチ ニトベミノガ ジョウカイボン クロマルハナバチ ツマグロヒョウモン コメツキムシの仲間 マルハナバチ ベニシジミ イクビチョッキリ クロヤマアリ ヨモギエダシャクの幼虫 トゲヒラタハナムグリ クロオオアリ シンジュキノカワガ ヒゲナガゾウムシの仲間 ムネアカオオアリ クロハネシロヒゲナガ ゴミムシダマシの仲間 ウメマツアリの仲間 ヒメウラナミジャノメ オオセンチコガネ キリギリスの幼虫 スジモンヒトリ ウリハムシ モリチャバネゴキブリ タテハチョウ科の幼虫 アオゴミムシ シロアリの仲間 アオスジアゲハ ホホジロアシナガゾウムシ チャバネアオアカメムシ クロアゲハ ハムシダマシ ウスバカゲロウ トビケラの仲間 ナナホシテントウ ガガンボの仲間 フタツメカワゲラの仲間 |

| 鳥類 | ヒヨドリ アオゲラ イカル ウグイス サンショウクイ カワウ ヤマガラ アオバト ホオジロ ハシブトガラス ツツドリ トビ シジュウカラ カワラヒワ キセキレイ |

| その他 | クチベニマイマイ ヤスデの仲間 ニホンカナヘビ カタツムリの仲間 ババヤスデ ヤマビル コウラナメクジの仲間 アリグモの仲間 |

4/20(土) 吉野川紀の川しらべ隊「川上村の暮らしをしらべよう」

昨年度に実施した琵琶の滝のモニタリングツアーをもとに、今回は下多古地区の集落内を散策しながら民俗文化についての調査を実施しました。手力男神社では村内に2基あるおかげ灯篭のうちの一つを見ることができます。その他にも1600年代に奉納された古い灯篭や約30年前に伐採された天然杉の切株なども見られ、歴史の深さを感じられます。龍泉寺ではちょうど会式が執り行われており、住民の方々にお話を伺うことができました。村史にも記載のある貴重な掛け軸、十数年ぶりに公開されたとか…を拝見させていただきました。住民と参加者とが交流でき、改めて暮らしの中で素晴らしい景観や文化が残されてきたことが印象に残りました。途中、河原に群生するフキやイタドリにも魅かれますが、何よりも目をひくのが道沿いに続く石垣や境内もとても美しく整えられており、大切にされていると感じられました。

4/6(土)・12(土) 源流のつどい「おおたき龍神湖遊歩道お散歩観察会」

森と水の源流館とホテル杉の湯の間にある遊歩道でのんびりと自然観察を行いました。この日は桜が5分咲き程度。桜を愛でながら、春のお花などを見ました。大滝ダムに沈む前に集落の人が大切にしていた植物の生き残りなども紹介しました。村内出身の方もいらっしゃり、昔の川上村の様子についても花が咲きました。林業の昔の出材道具である修羅(しゅら/すら)の再現レプリカを見つけて「これって何?」とワイワイと、そして美しい景色を写真にも目にも焼き付けて楽しい時間はこの日もあっという間でした。2日ともあっという間の1時間でした。

令和6年度(2024年4月~2025年3月)

3/20(祝) 水源地の森ツアー

まさかの積雪!実は2週間前の見回りの日も雪が積もっていましたが、翌週にはすっかり溶けていたはずなので驚きました。冬です。ところどころ滑りやすいところもありましたが、これはこれで楽しかったです。しかし、蕾はまだ固く、草花にいたっては探すのさえ難しい。早春の気配が感じられたのはミソサザイのさえずりくらいでしょうか。あと、スギの花がたくさん咲いていました。参加者の中にも花粉症の方がおられたので、恐る恐るご覧になっていました。いえいえ、雌花からは花粉は出ませんのでご安心ください。滅多にない様子の水源地の森をご堪能いただけたのでしたら幸いです。

2/1(土) 令和6年度調査報告会

本年度に実施した調査より、5項目について報告しました。当館の調査は「自然」「歴史」「文化」など分野が異なりますが、保全・継承に関わる課題に共通点も多く、解決には連携して取り組む必要があると改めて感じました。源流人会をはじめ吉野川紀の川流域や環境問題に関心がある皆様とのつながりが、資源の発見や解決の糸口に結びついたのではないでしょうか。

●概要

●紀の川源流部に生息する大卵型カジカ(「吉野川源流-水源地の森」自然生態調査より)

●ニホンジカを利用した樹林更新(源流部における斜面崩壊地での対策実態調査より) 資料Ⅰ

●井光地区の秋祭りと森との関わり(川上村の生活・風習など民俗学的変貌調査より)

●地域住民の視点でみる川上村の自然(川上村自然観察研究会活動報告)

●森と水の源流館周辺の自然(おおたき龍神湖周辺の活用について) 資料Ⅱ

1/7(火) 山の神

今年初めての「吉野川源流-水源地の森」の山の神のお祀りをとり行いました。寒さで澄み切った空気を感じながらの山の神の日でした。参加者は3名でしたが、日本遺産‘吉野’の構成要素である「山の神の信仰」を知りたいと、遠方からはじめて参加される方もいらっしゃいました。今後も、山を守るため、山の神様を祀り続けていきたいと思います。次回は6月7日(土)です。

11/24(日) 源流学の森づくり

川上村の森のうち約2/3が吉野杉・桧の人工林です。500年以上も昔に始まった吉野林業の森はたくさんの人がかかわり続け、今日に至ります。そんな森を守り育てるプロの仕事を見せていただきました。良い木とは、良い森の状態とは、どんなことに注意しているかなど、現場で聞くは説得力が違います。せっかくなのでを倒すためにロープを引っ張るところはところは参加者の皆様と手伝わせていただきました。倒したばかりの木の切り株を見てみると、数えるのが難しいほど年輪が詰まっていて吉野林業の歴史を感じることができます。特製の山菜弁当の昼食の後、丸太切りをしてみましたが、簡単に伐り倒していたように見えた木もノコギリで切ってみると意外と大変です。実際にプロの話を聞き、吉野杉に触れてみていかがだったでしょうか?ご参加ありがとうございました。

11/7(木) 山の神

今年度2回目の水源地の森この日は山に入ることも、山の道具をさわることも禁じられる山の神の日の神事を執り行いました。

今回は9人の方にご見学いただきました。最初に、山の神のいわれや、いろいろな言い伝え、風習のことなどをお話したのちに、執り行わさせていただきました。

「山の神の信仰」は、日本遺産「森に育まれ、森を育んだ人々の暮らしとこころ~美林連なる造林発祥の地“吉野”~」の構成要素となっています。今回、神事を執り行ったのは、これまた構成要素の「吉野川源流-水源地の森」の山の神様。いつも活動を見守って下さっている山の神様に感謝。次回は1月7日(土)になります。

10/27(日) 水源地の森ツアー

今年度2回目の水源地の森ツアーを開催しました。

今回は14名の参加者さんと「吉野川源流-水源地の森」に。

直前の天気予報では雨でしたが、山の神様が「ぞうぞ」とこの日の「吉野川源流-水源地の森」は天候にも恵まれました。森と水の源流館周辺では、雨が降っていたそうなので、とても感謝!期待していた紅葉は、全国ニュースになるほどの異常な暑さが続き、いまいちでしたが、ナガレタゴガエルや前日の雨でしっとり濡れたヒロハヒノキゴケなどが観察できました。水源地を守る村の取り組みもしっかりと聞いていただきました。ご参加のみなさま、そして雨を降らせずにいてくださった山の神様ありがとうございました。

8/11(祝) 夏休み宿題おうえんワークショップ大集合

残暑が厳しい。川上村では朝晩は涼しさを感じるようになりましたが、日中はまだまだ暑い日が続いています。そんな中、たくさんの人々にご来場いただき、夕方の抽選会まで長い時間お待ちいただいた方もありがとうございます。ミニトートバックに川上村の自然をステンシル、木のアクセサリーづくり、自然を染めよう♪ベンガラ染め体験、流木アレンジメント、里あそび、間伐材で工作しよう!、天に向かうテントウムシ、カラー拓本、生きものタッチプール、よしくまパネル展、紀の川じるし、やまいき市、川上村の特産品、柿の葉寿司などご出店いただきました。皆様、ご満足いただけたでしょうか。そして、宿題はできたのでしょうか。森と水の源流館としても大勢の方が集まる賑やかなイベントは久々だったので緊張しましたが、源流人会会員や流域・関係団体さんのご協力のおかげで楽しいイベントになりましたこともお礼申し上げます。

6/15(土) 水源地の森ツアー

「雨の森のみどりを楽しもう」をテーマに梅雨時期の雨でコケが濡れて森一面が緑に覆われるのを期待して実施。しかし、今年は梅雨入りが遅れて、まだまだ緑に染まり切っていませんでした。それでも、時に日本三鳴鳥のオオルリやアカショウビンなど初夏を代表する鳥のさえずりを聞き、森を構成する生き物を観察しながら、19名の参加者の皆さんに水源地の森の役割や森とのご縁を実感していただきました。もう一つ期待していた?ヤマビルは最後にちょこっと顔を出しただけでした。ご参加のみなさま、ありがとうございました。

6/7(金) 山の神

晴天に恵まれ、今年度最初の山の神の日の神事を執り行いました。

今回は3人の方のご見学でしたが、山の神さまはにっこり笑ってくださったようでした。お供えした源流の水は、澄み渡っていました。森とともに守っていきたい山との距離感を実感できる山の神の信仰をずっと守り続けていきたいと思います。次回は11月7日(木)になります。

5/25(土) 源流のつどい「未来への風景づくり見本園草刈りボランティア」

「未来への風景づくり」の取り組みが行われている白屋地区にて、村内外から10名にご参加いただき、源流の里地での環境保全活動をお手伝いいただきました。「このお花の名前は?」「クワの実がなっているよ」など自然観察やおしゃべりも楽しみながら、当館の管理する小区画での草刈りや外来種植物の駆除作業をがんばりました。最初の自己紹介でなんと参加者さん同士が白屋地区の元住民さん(同級生)で、何十年ぶりかの再会!という奇跡も起こりました。当時の思い出話にも花が咲き、参加者のみなさんも含めて盛り上がり、楽しい一日となりました。ご参加のみなさま、ありがとうございました。

5/19(日) 吉野川紀の川しらべ隊「川上村の生きものをしらべよう」

雨が降るのか降らないのか…絶妙な天気の中、6名の参加者さんと一緒にの蜻蛉の滝で生きもの観察を行いました。ヤマビルが活動しやすい湿度環境ですが、さすがウスバカゲロウ、乾いている場所をよく知っています。雨のかからない場所に目をやると、すり鉢状のアリジゴクがアリが見つかります。アリが来るのをひたすら待っているアリジゴクには申し訳ないのですが、巣の中心部から出てきてもらい、砂に潜るための体の構造、後ろ向きに進む理由など、色々説明をさせてもらいました。足場が良く、広い場所であればアリをアリジゴクに入れて行動観察をすることができたのですが、それは各自帰ってからのお楽しみにしてもらえるよう、アリジゴクの見つけ方と発掘方法伝授しました。色々ご迷惑をおかけしたアリジゴクさん、そしてあいにくの天気にもかかわらずご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

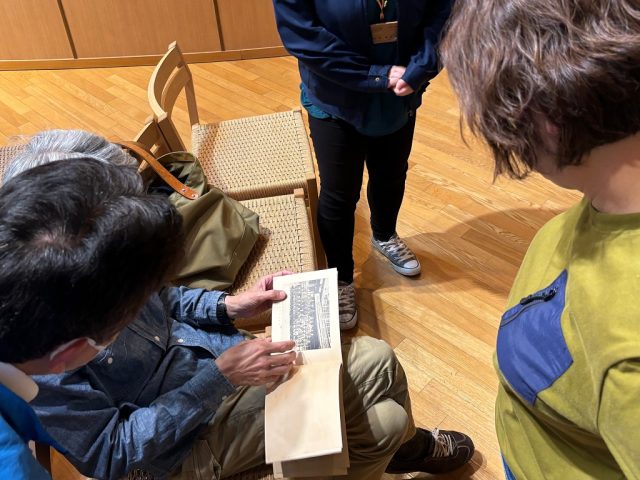

5/11(土) 吉野川紀の川しらべ隊「川上村のうつり変わりをしらべよう」

十年一昔と言いますが、川上村の民俗文化についての聞き取り調査からすでに10年以上が経過しています。その間に、写真の復元や記録方法などの技術については進歩しましたが、当時のことを詳しく知る人が少なくなってきたのは残念ながら仕方のないことなのかもしれません。そこで、館に集まってもらったり、集落へ出かけて行ったりしてお話を伺っています。とくに、方言や地方名といったものはある世代までしか分からないもの多く、残しておかなければと焦ります。今回、地域の風習について詳しく教えてくださった参加者の方にお礼申し上げます。

令和5年度(2023年4月~2024年3月)

3/20(祝) 水源地の森ツアー

春の妖精たちと言われる小さな花々が咲くこの季節、当日の天気はまさかの雪!なんとかユリワサビとクロモジの花を見ることができましたが、寒さのあまり長い時間森の中に滞在することができそうになかったので、急遽、不動窟を探検することにしました。川上村の森に降った雨が地面に浸み込み、石灰岩をとかしてできた鍾乳洞です。こちらもまた一つの源流です。川上村のきれいな水と水を守る村の人々の取り組みに共感いただけたでしょうか。足もとの悪い中、ご参加いただきましてありがとうございました。

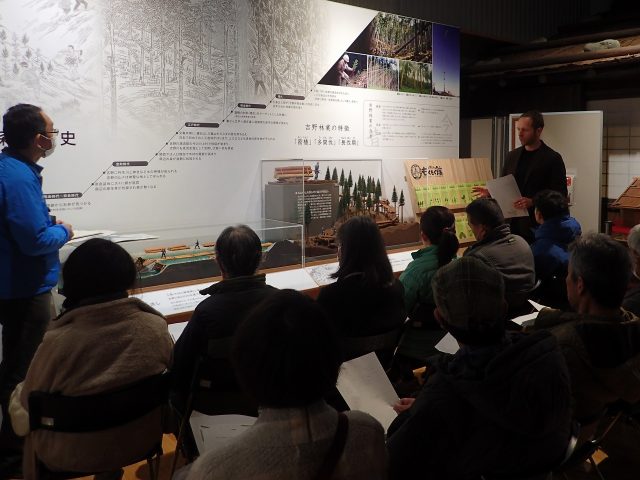

2/24(土) 映画「吉野林業」上映会

元地域おこし協力隊隊員でジャーナリストのデービッド・カパララ氏が監督・制作したドキュメンタリー映画「吉野林業」の上映、それに先立って館内「川上村の森の歴史コーナー」の展示解説および質疑応答を午前の部と午後の部に分けて行いました。午前の部には、デービッド氏にも来ていただきました。参加者からは「吉野林業のことはよくわからないで来たが、先に森の歴史のところで説明してくれたので、この映画の意義がよくわかった」「昔の吉野林業の道具や技と今の違いが知れてよかった」などの感想をいただきました。ご参加の皆様、ありがとうございました。

2/17(土)さがそう‘吉野’の宝もの

吉野川源流の川上村から中流あたりまでの‘吉野’について、住んでいる、関わる、興味のある参加者のみなさんと一緒にどんな宝もの(地域遺産)があるかについて考え、話し合いました。最初に大淀町教育委員会学芸員の松田度さんに「地域の見方 とらえ方」と題し、「流域学」の視点で川上村の地域遺産とその価値をどうとらえるかを話題提供していただきました。初公開の吉野川を筏が流れている映像も見せていただきました。続いて、当館スタッフより「‘吉野’の人と自然」と題し、上中流で特徴的な人と自然のつながり事例を紹介しました。その後、参加型のワークショップで参加者同士でそれぞれの思う「‘吉野’の宝もの」を地図上に書いてもらい共有しました。中流では川沿いの巨岩や南を見た時の吉野山地の山並みを中心としたイメージを、上流では滝や多様な動植物など、それぞれに特徴的な宝ものがありました。住む(関わる)地域ごとに‘吉野’を見る視点の違いがわかりやすく共有できました。ご参加の皆様、ありがとうございました。

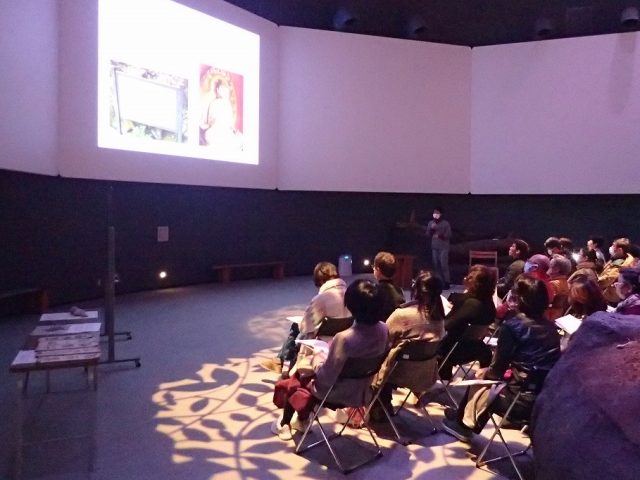

2/3(土) 森と水の源流館ESD授業づくりセミナー実践報告会

ESDの授業の実践報告会を実施しました。同じくESDに取り組まれている先生や関わっていただいた地域の方々、教員を目指す学生たちなどにご参加いただきました。

詳しくは近畿ESDコンソーシアムのwebページをご覧ください。

1/27(土)令和5年度調査報告会

本年度に実施した調査の報告と勉強会を実施しました。当館ではこれまでにも川上村の「自然」「歴史」「文化」など様々な分野で調査しています。これらのことから村の暮らしの良いところや困っているところなども見えてきました。

内容は資料をご覧ください。

吉野川紀の川しらべ隊「川上村の生きものをしらべよう」

5月7日に実施した蜻蛉の滝の調査はあいにくの天候でしたが、翌週の根来山げんきの森の調査は快晴でした。イベントカレンダーの告知がヘタクソで、本当は5月以降も奇数月に実施している根来山げんきの森の調査に参加していただけなかかったのが残念です。川上村の調査では、キバネアナバチやサッポロヒゲナガハナアブ(暫定)などの奈良県未記録種が確認され、根来山げんきの森では、おそらく本州初と思われるタイワンオオテントウダマシが定着している証拠を確認することができました。

11/23(祝) 源流学の森づくり

吉野川紀の川源流の伐採された森を元のような源流の森に戻そうというのが源流学の森づくりです。だんだんと木が大きく育ち、参加者の方々に作業いただくことが難しくなってきましたので、今回は人工林の伐採作業を見学することにしました。作業される方は手際よく伐採されていきますのであっという間に倒されますが、斜面の角度や木の重心、周囲の木の枝など1本1本全て違うため、日々勉強しながら経験を積んでいるというお話に一同感心するばかりです。ロープの結び方と投げ上げ方も教えてもらいました。昼食に特製ジビエ弁当を食べた後、実際に丸太を切る体験もしていただき、木に触れていただきつつ、森を保全すること、木を使うことなどのお話をしました。最後に見学に寄ったよく手入れされた人工林は圧巻です。皆様、ご参加いただきましてありがとうございました。

10/29(日) 水源地の森ツアー

川上村の紅葉が見頃を迎え、心地よい秋風の中を11名の参加者の皆様と一緒に歩くことができました。色々な動物に出会えると思っていたのですが、冬支度にいそしんでいるのかムササビの食べ跡にしか出会えませんでしたが、沢沿いの木には子供の顔ほどの大きさのあるマスタケが生え、足元にはツクバネガシの実が散乱しているなど実りの秋を実感させてくれました。

9/9(土) 水源地の森ツアー

このところ雨が続いていたため天気予報が更新されるごとにはらはらしながら当日を迎えました。朝からよく晴れて大変蒸し暑い、ということはヤマビルの動きが活発でした。夏の名残のクサギやイワタバコの花も観察でき、源流の水の冷たさも体感でき、17名の参加者の皆様にはのんびりと過ごしていただけたのではないでしょうか。急に冷えた風が吹いてきたので予定を早め下山して帰る道すがら、バスに乗った後で激しく雨が降ってきました。山の天気は変わりやすいですね。

8/20(日) TOYOTA SOCIAL FES!! Presents きれいな吉野川を未来に残そうプロジェクト

主催:奈良新聞社 共催:奈良県川上村・公益財団法人吉野川紀の川源流物語(森と水の源流館) 協賛:トヨタ自動車

川上村では山と川を守り、都市にはない豊かな生活を築いていくために、河川敷や山林周辺にて以下のことを「しないでください!」とお願いしています。①火気の使用 ②ゴミの放置 ③水をよごす行為 さて、夏休みにたくさんの人が訪れる蜻蛉の滝周辺ではいったいどうなっているのでしょうか。実際にゴミを拾って分析してみました。結果は下のリンクから見てください。参加者からは「誰かが1個捨てたら次の人もまあいいかとゴミが増える」「煙草や酒瓶は大人が捨てたゴミ」「目の届かないところにゴミが捨てられている」「有料化してもルールを守らない人は抜け穴を探す」「お互いに監視できる仕組みが必要」という意見がありました。このイベントは川上村地域づくりインターンシップの学生さんたちにもお手伝いいただきました。そして、いつも公園を掃除してくださっている地域の方々、皆様ありがとうございました。

ゴミの分析結果はこちら

7/17(祝) 夏休み宿題おうえん ワークショップ大集合

白い犬~Anjing Putih~さんによる吉野杉・桧のネックレスづくり、ツクルテウムテさんによるモビールづくり、根来山げんきの森倶楽部さんによ木のトンカチづくりやおもちゃの車づくり、和歌山県立自然博物館さんによるお散歩自然観察、和歌山県立紀伊風土記の丘さんによる勾玉づくり、山野草の里づくりの会さんによる紙玉鉄砲づくりやシュロバッタづくり、環境省吉野保護管事務所による国立公園のはなし、杉浦農園さんによる野菜の販売など、皆様のご協力のおかげで会場が賑わっていました。参加者さんも暑さや服が汚れることも気にされず夢中で取り組まれていました。出店者さんから新しいアイデアをいただいたり、意見交換したりできる機会にもなりましたので次はどうしようかなと考えています。

5/27(土) 源流のつどい「未来への風景づくり見本園草刈ボランティア」

大滝ダム建設で全戸移転となった旧白屋地区では、風景や生態系を残していくため“未来への風景づくり”に取り組んでいます。当館もその1区画を見本園として管理しつつ、環境調査をしたり、外来種を駆除したり、ボランティアの方々にご協力いただきながらかかわってきました。午前は見本園から東屋にかけての草刈りと溝掃除を行いました。皆様のおかげで階段が見違えるほど綺麗になりました。午後はアメリカオニアザミとついでにシンジュ(ニワウルシ)とナルトサワギクをできる範囲で駆除しました。

5/6(土) 吉野川紀の川しらべ隊「川上村のうつり変わりをしらべよう」

村の方々からお借りした写真や資料をひとまずデータ化してあったものを少しずつ分析、整理しました。データなので大型モニターに写せば小さな部分もよく見えます。思いがけない発見などもあり、とても興味深い時間となりました。イベントとしては1回限りですが、参加者の皆様には引き続きご協力いただき、調査としては今後も予定しています。

令和4年度(2023年1月~3月)

3/19(日) 水源地の森ツアー

少し早く訪れた春を感じることのできる水源地の森ツアーに10名のご参加をいただきました。河原でお昼ご飯を摂っていると、スギタニルリシジミやビロウドツリアブがせわしなく飛んでいました。木々が芽吹き始め、賑やかになり始めた水源地の森の様子や、本来なら下草が芽吹いて林床も賑やかになっているはずなのに、ニホンジカの影響で林床がむき出しになっていることや、後継樹が育っていない状況も見てもらいました。

吉野川紀の川しらべ隊「シリーズ 昆虫をしらべる」

吉野川紀の川しらべ隊初の年間通し企画にご参加いただきありがとうございました。季節の移り変わりや場所の違いによって、見られる昆虫が変化することを感じてもらえたと思います。

2/11(祝) 森と水の源流館ESD授業づくりセミナー実践報告会

近畿ESDコンソーシアム(奈良教育大学他)の事業として毎年実施するこのセミナー。6月から全5回の構成で取組んできました。水の恵み、川上村のこと、吉野川紀の川の連携ことなど、森と水の源流館からの素材提案から始まり先生方による小中学校の授業の研究と実践が進められました。その実践例の中から、本日は3名の先生と2件のビデオ報告がありました。森と水の源流館が学校の授業にお役に立っていることをご紹介するだけでなく会場とオンラインでご参加いただいた約40名の方をはじめ授業づくりにかかわった教育、行政、企業・・・多様なみなさまといっしょにESDの授業づくりによって、みんなで地域の課題解決に向かうことが実感できた時間でした。まさに「授業づくりで、地域と人がかがやき、つながる!」ですね。

詳細は、近畿ESDコンソーシアムのホームぺージ内の「森と水の源流館授業づくりセミナー」で紹介されています。

過去のイベント報告(~2022年)

- 令和4年度(2022年4月~12月)イベント報告

- 令和3年度(2022年4月~2023年3月)イベント報告

- 令和2年度(2020年4月~2021年3月)イベント報告

- 令和元年度(2019年4月~2020年3月)イベント報告

- 平成30年度(2018年4月~2019年3月)イベント報告

- 平成29年度(2017年4月~2018年3月)イベント報告

- 平成28年度(2016年4月~2017年3月)イベント報告

- 平成27年度(2015年4月~2016年3月)イベント報告

- 平成26年度(2014年4月~2015年3月)イベント報告

- 平成25年度(2013年4月~2014年3月)イベント報告

- 平成24年度(2012年4月~2013年3月)イベント報告

- 平成23年度(2011年4月~2012年3月)イベント報告

- 平成22年度(2010年4月~2011年3月)イベント報告

- 平成21年度(2009年4月~2010年3月)イベント報告

- 平成20年度(2008年4月~2009年3月)イベント報告

- 平成19年度(2007年4月~2008年3月)イベント報告

- 平成18年度(2006年4月~2007年3月)イベント報告

- 平成17年度(2005年4月~2006年3月)イベント報告

- 平成16年度(2004年4月~2005年3月)イベント報告